関東

[ 中国・四国 中部 九州 北海道 北陸 新潟 関東 関西 静岡 ] 仕掛け人

メタル便には共通の制服はなく各社でメタル便のロゴを取り入れて自由に作成している。

そんな中にあって、メタル便幹部が毎年1月に集まり会議する恒例のスタートダッシュミーティング(SDM)向けに作成されるイベントジャンパーが多くの会社で制服に近い位置つけで着用されている。SDMで一体感を出すために、5年前から毎年作成してきたが、デザインのクオリティが徐々に高まり、SDMに参加してないメンバーに対しも配布し各社の制服の一つとして採用されるケースが増えてきた。NMLはニューメタルラインの略で我々9社の通称である。浦安では、5年前の初回から社員是全員に配布しており、毎年新しいデザインのを配布し続けている。そのアイデアの仕掛人が写真の吉田氏(上)とデザイナーの宗倉氏(下)である。特に背中のデザインは毎回ガラッと変えていく。一枚のジャンパーのデザインの為に毎回相当な議論が交わされ、毎回15~20パターンのデザインが候補としてたたき台に上がる。2019年の背中を飾ったデザインコンセプトはクイーンである。宗倉氏が映画ボヘミアンラブソディを観て厚く感動して、そのイメージから離れることが出来なかった。

ジャンパー代1000円 4ヶ所のプリント500円×4 そして版代とデザイン料、通常なら4000円を上回ってしまう内容だが、大阪商人の吉田氏の腕の見せ所で、発注枚数も250枚を超え今回は2500円ぽっきりの上代に抑えてくれた。

遊び心満載のジャンパーだが、黒字に大胆な白のデザイン、これが実にカッコ良く、私は新幹線の出張などでも気おくれすることなく堂々と着て乗車する。

[ 関東 関西 ] 新事務所

メタル便関西(大栄)の新事務所のお披露目に大阪に。

混載輸送はチャーター輸送に比べて、配送の運転手だけでなく事務作業も手間がかかる。一日一車10件配達すると、一車を動かす為に10社の顧客と電話やファックスでやり取りをし、請求も10社に送ることになる。お客様のご利用が増えると事務スタッフも増員になっていく。

大阪の大栄もこの10年位、事務スペースが2か所に分かれて、その狭さに悩んでいた、この度倉庫スペースを事務所に改築しオフィススペースを各段に広げた。メタル便は電話件数の多いので社内がとてもうるさいが、今回の事務所は天井が高く、デスクとデスクの間隔もゆったりしているので、音の問題もだいぶ緩和された。ただ広くなっただけでなく自然木と黒を基調としたインテリアはとてもセンスがよく、事務所を写真だけ見た人は運送会社であることは当てられないと思う。写真をどう撮っても実際に現地にいって見てみないとその素晴らしさは伝わらない。だから写真の入口だけにした。現地に是非、出向いていただければと思う。(梶記)

[ 中国・四国 中部 九州 北海道 北陸 新潟 関東 関西 静岡 ] ヘウンデの奇跡

メタル便ホームページのリニューアルの打合せ、釜山の海雲台(ヘウンデ)ビーチにて2泊3日で行う。関東/関西/北陸から集まるので、国内で実施するより釜山の方が交通費/宿泊代/食事代を計算と安くなる。国内は新幹線の高額な運賃がネックだ。ホームページは今まで何度か作ってきたが、関係者が集中的に集まり議論すると驚くほど期間を短縮できる。今回はメタル便のデザイン部門を担当する宗倉さんと、システムの大須賀さんとメタル便の吉田と梶の4名で当事者がガチでぶつかり合う。

HPの内容を協議する前に、将来あるべきメタル便の姿をじっくり話しあう。一日目は話がどんどん広がり、夕食のアルコールも手伝って具体性もかけ収集できない状況で終わった。時間を割いて海外で集まっているプレッシャーもあり二日目は重苦しい状況でスタートしたが、海雲台ビーチの解放感も手伝い、午前中に豊富なアイデアで一挙にホームーページの議論が進んだ。まさに奇跡。

3日目は帰国日も空港のレストランで搭乗時間ギリギリまで、3日間のまとめと次回迄やるべきことの役割分担を決めていく。帰路の機内ではさすがにぐったりして放心状態だったが、横の席の大須賀さんはパソコンに向かい3日間のまとめを行っており帰宅した時にはそのまとめがメールで送られていた。

[ 中国・四国 中部 九州 北海道 北陸 新潟 関東 関西 静岡 ] 配車勉強会

全国のメタル便グループ、第一回の配車勉強会が浦安でおこなわれた。同じ仕事、同じような仕事をしていても各社の配車のやり方はそれぞれ。受注→配車の流れを、パソコンか、用紙か、ホワイトボードで管理それぞれの会社の方法がある。他社のやり方を共有し学びあうだけでも視野が広がる。複数の人が受注しても最終的にはすべての情報が一人の配車係に集中する。アメフトで表現するとクウォーターバックの様な存在。それだけ大切のポジションなので平日会社を空けるのはなかなか難しいが、あえて今回は集まった。10月下旬からは年末までは繁忙期をむかえるのでタイミング的にはこの時期しかない。

今回の配車勉強会は各社の社長の指示ではなく、各拠点の配車係が声を掛け合って自主的に集まった。関西の吉田社長は浦安に集まることすら知らず、後日知った聞く。開催地の浦安でも、私は数日前に集りを知った。メタル便の提携は社長同士が意気投合して、会社の強みを提携でより生かせると判断してスタートしたが、ここにきて実務レベルまでその様な想いが通じた、感無量でもある。日中の会議も重要だか、夜の懇親会もそれ以上に重要だ。お互いの人間性を理解しあえば、おのずと来週からの仕事の流れがスムーズになる。

[ 関東 関西 ] 浦安⇔大阪の幹線輸送便

浦安⇔大阪の幹線輸送を今年4月から4t車から大型車に切り替え、且つ増便した。幹線輸送力の拡大により、納期の短縮も可能になり取扱量も着実に増えてきた。大阪から来た大型車には、関東向けのみならず東北向け/新潟向けの商品が満載されており、これらの商品を降ろした後、関西向け/中国四国向け/九州向け/北陸向け/名古屋向けの商品を積んで大阪に出発する。まさにクロスドッキングである。

お客様には見えない部分だが、最大で4回の載せ替えて最終のお届け先に向かうケースもある。上の写真はトラック前方から撮ったもので長尺モノが大半を占め、下の写真は後方から撮ったもので、ゴロンとした重量物が目立つ。幹線輸送はウイング車を使いフォークリフトによる積降、ラストワンマイルの配達はメタル便の特徴ともいえる平ボディ車が活躍する。

[ 九州 北陸 関東 関西 ] 4社営業会議

22~23日に浦安で、メタル便4社による営業会議が行われた。

九州/関西/金沢/関東の、お客様とオーダーを日頃やり取りするメンバーでもなく社長でもなく、各社の営業責任者による営業会議。現場を解っているが、一歩下がって会社を俯瞰して会社の未来を切り開いていくメンバー達。メタル便も20年近くになるがこの様な会議は今まで無かった。どんな未来の扉を開いてくれるだろうか、楽しみだ。

[ 北陸 関東 ] 東京スチールランド

盆が過ぎても全国各地で酷暑が続いていますね。台風も来るしゲリラ豪雨もあるし。運送屋泣かせな天候が続いていますね。

【 浦安 】

さて、8月22日に浦安に行ってまりしました。そう、夢の国へ。

と行きたかったのですが、お隣の『スチールランド(浦安鉄鋼団地)』(古賀さん命名)にいきました。今回は打ち合わせのために集まりました。メタル便グループの中に営業部会と業務部会をつくり戦略や仕組みづくりをしていきます。詳しくはPUMの時にお伝えできるかと思います。総合トラックさんに行くと燕運送さんのトラックが来ていました。繋がっているなぁと感じる瞬間であります。今回は少人数で打ち合わせを行ったのでかなり濃厚な中身のある話ができました。

(メタル便北陸/吉田)

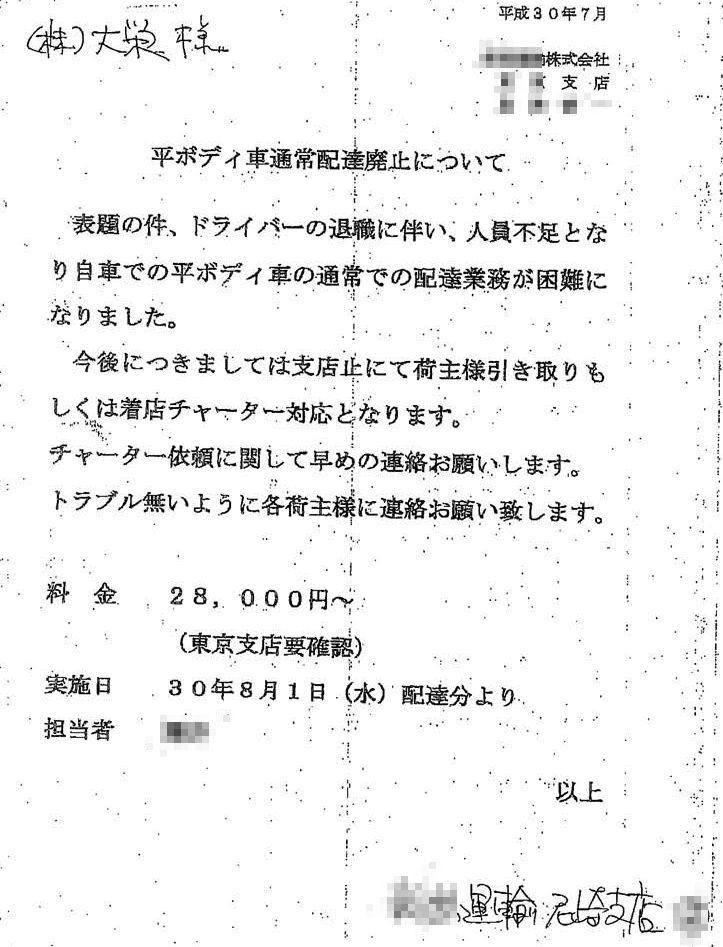

[ 関東 関西 ] 「廃止」「制限」「拒否」

メタル便グループメールに(右の写真と共に)届いたメタル便関西からの情報

/////////////////////////////////////////////////////////

大阪の吉田です。〇〇運輸さんから大阪大榮に下記の案内が届きました。社内通達をそのまま転送されているものです。物流企業の苦しい現状が伝わってきます。

多分これは まだ “兆し”のレベル。これから ドンドン「廃止」「制限」「拒否」といった案内が各社から飛び交うのだろうと予想されます。

/////////////////////////////////////////////////////////

お客様に出すとは思えない、何と雑な案内文章なのだろうか。

それも本社からの社内通達をそのまま荷主であるお客様に、書き換えもせずにコピーを重ねた画質が悪い状態で案内文とする神経は・・・。この一枚の案内文を見てみも、現在の大手路線会社の各支店に判断できる人材がいなくなっており疲弊した苦しい状況が伝わってくる。

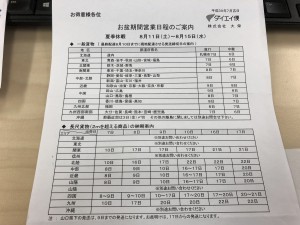

下段の写真はメタル便関西(ダイエイ便)がお客様に発信した、お盆期間中の営業案内である。きめ細やかさ、その差は歴然としている。メタル便は長尺物・重量物の混載をある使命感をもってお客様に提供していることがご理解いただけると思う。経営コンサルタントの小宮さんは「何をするか」ではなく「どこまでやるか」が大切と日頃から言われている。(浦安/梶)

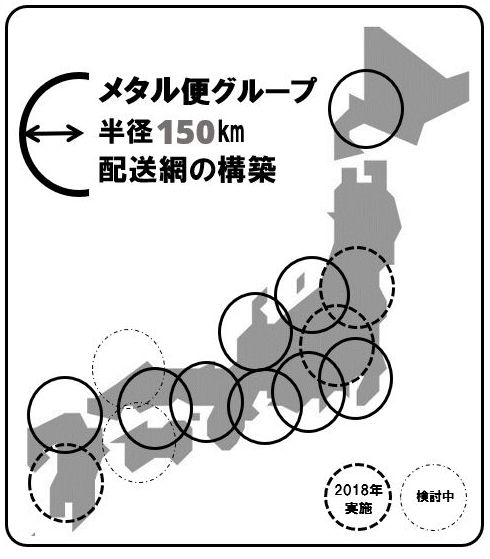

[ 中国・四国 中部 九州 北海道 北陸 新潟 関東 関西 静岡 ] 150kmの配送網

通信業界から派生した言葉で「ラストワンマイル」が物流業界でも使われる様になった。届け先の最後の1マイルの配送網を構築したら業界で有利に立てる、宅配・路線会社の優劣を考えた時目安になる物差しだ。

メタル便も長尺物・重量物・異形状貨物、言い換えると平ボディ車による配送網の「ラストワンマイル」の地位を全国9社がタッグを組んで確立しようとしている。宅配・路線会社の比べ全国の支店や営業所等の配送拠点は二桁は少ない中、我々は150kmの半径の配送網にこだわる。一拠点からの配送が150㎞を超えると極端に配送効率が落ちる。右の図は半径150kmのマルでメタル便が何処まで集荷・配送ネットワークをもっているかを表現している。細長い日本、意外と上手に拠点作りが進んでいる。

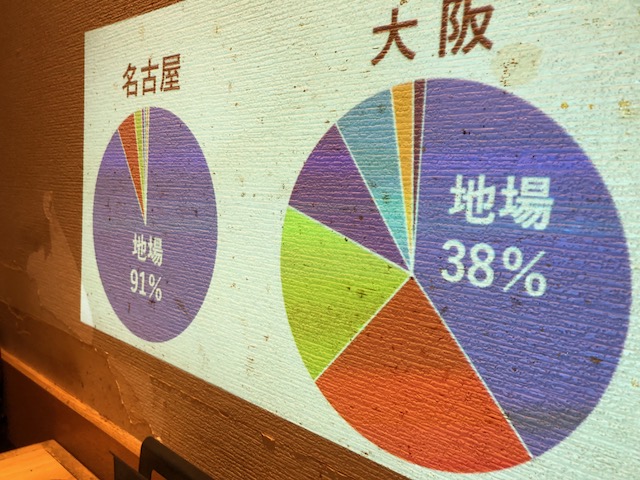

[ 関東 関西 ] ピッチャー/キャッチャー

関西メタル便の吉田社長が関東との共同商談のため東京へ。前泊し事前打合せを兼ねた夕食。営業の古賀も加わり3名で最近のメタル便の状況を語り合う。吉田氏はメタル便東海の社長も兼務しており、今回は携帯プロジェクター持参で混載オーダーの関西・中部の配送エリア別を円グラフにしてきた。そのグラフをたたき台に、あれこれ地域性分析しながら営業方針を模索する。

関西は全国への長距離出荷の比率が高く、対照的に中部は地場の発送が大半を占める。地域性がある。メタル便ではピッチャーとキャッチャーと表現しているが、東京から大阪に荷物が運ばれた時は、東京がピッチャーで大阪がキャッチャーになる。大企業が多いエリアはキャッチャーになるケースが多く、メタル便の対象となる半製品や素材はその傾向が強い。中部圏は自動車メーカーをはじめとする工業系大企業が多いのでその関連企業が中部圏に集まり自己完結型になる。輸入品は東京港や大阪港に多く入るので、他地区に比べピッチャーになるケースが多い。梶記